業務の意味づけをしよう!

この記事は、業務の棚卸しが完了して、自分がどんな仕事をどれだけやっているかを洗い出せている人向けです。

まだ、業務の棚卸しが終わっていない人はまず業務の棚卸しをしてみてください!

【参考記事】

業務の棚卸しをしよう!【1時間くらいで終わります】(https://suekich.com/?p=67)

この記事に書いていることを実行すれば、下記の2つができている状態になります。

- 今の自分の業務1つ1つの意味を言葉にできる(=なぜ、今私はこれをやっているのかを言える)

- やりたくない仕事を言葉にできる

さて、業務の棚卸しが終わたら次にすべきことはそれぞれの業務の意味づけです。

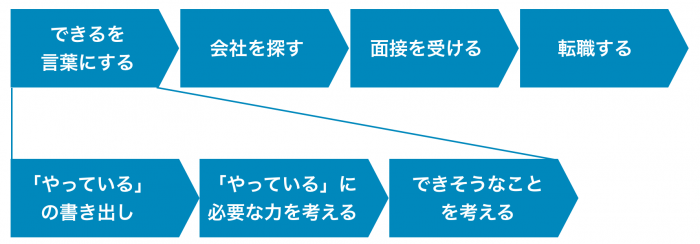

先の参考記事でも書きましたが、転職はまず自分の「できるを言葉にする」ことから始まります。

【参考】転職活動の4ステップ

- 自分の「できるを言葉にする」

- 自分のできることを求めている「会社を探す」

- 2で見つけた会社に自分を売り込みに「面接をする」

- 「転職する」

で、僕のお勧めしているアプローチが「今の自分でもこれはやっている」という事実から、あなたの「できる!」を探していくというものです。

【参考】自分の「できるを言葉にする」の3つのステップ

- 今の「やっている」を書き出す

- 今の「やっている」に必要な力(スキル・経験など)を考える

- 2で考えた「やっている」に必要な力でできそうなことを考える

今回は、『今の「やっている」を書き出す』の締めくくりである、「業務の意味づけ」必要性とそのやり方を解説していきます。

業務の意味づけって?棚卸しと何が違うの?

ぼくが業務の意味づけと読んでいるものは、簡単にいうと「なんで私はこの仕事をやっているのだろう?」という疑問に答える作業になります。

業務の棚卸しは、「私は今どんな仕事をやっているのだろう?」に答える作業であると言えるので、棚卸しで整理した業務内容に対して、業務をする理由をつけていくこと、と言い換えることもできます。

どうして業務の意味づけが必要なの?

業務の意味づけは、下記の3ポイントからやる必要があると言えます。

- それぞれの業務の捉え方から「できる!」の発見のヒントにするため

- やりたいこと、やれること、やりたくないこと、に気付くため(転職後のアンマッチを避けるため)

- 転職する上でただ作業するだけの人はかなり不利になるため

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.それぞれの業務の捉え方から「できる!」を発見するヒントにするため

これが一番の理由と言えますが、業務の意味づけは第1ステップである、「できる!」の発見に役立ちます。

というのも、業務の棚卸しでやったことは何をやったかという話でしかないため、このままの状態ではあまり役に立ちません。日々いろいろな業務をやっていたとしても実は裏側では同じ目的のためにやっている仕事ということが大半だと思います。そこで、一つ一つの業務を丁寧に考えていくことで、自分はどんな仕事をしているかということを言葉にしていくことができます。

例えばぼくの彼女は介護の仕事をしているのですが、冬の寒い時期、毎朝ポットでお湯を沸かすことが出社して最初の業務だと言ってくれました。それに対して、なんでお湯を沸かさないといけないの?と聞くと、「寒い中きてくれた利用者さんが、きてすぐにあったかいお茶を飲んであったまれるようにするため!」と答えてくれました。この瞬間、彼女の仕事は「介護」から、「利用者(=お客さん)に快適に過ごしてもらえるようにすること」と言い換えられるようになりました。彼女自身もこの言い換えはすごく納得していたようで、目をキラキラさせながら「たしかに!」と言っていました笑

これって凄いことだと思います。だって、これまで彼女は介護しかやったことがないと思っていたところに「お客さんが快適に過ごせるようにすること」に関連する仕事であれば今の「できる!」を活かせると気付けたってことになります。働き口もただ、介護の仕事と思って探すよりずっと数も増えるし、なにより意味づけをやる前より自信を持って転職しようとしています。この変化を目の当たりにしていることから、早いタイミングでの業務の意味づけをお勧めしています。

2.やりたいこと、やれること、やりたくないこと、に気付くため(転職後のアンマッチを避けるため)

「なんでその業務をしているの?」と聞かれるとおそらく、必要だから、と答えるのではないでしょうか?あるいは上司の指示だから、というのもありそうですね。

これは職場として、必要とされているからという環境的な理由です。もちろんこれを整理することは大切で、面接の時に聞かれているのもこのことです。

一方で、せっかく転職するならちょっとでも楽しい仕事をしたいというのが本音ではないでしょうか?少なくとも、全然向いていない仕事に転職したいという人は稀だと思います。また、ぼくのそうですが今の仕事の全てが楽しくて仕方がない、という人も稀だと思います。今やっている仕事の中で、できる限りやりたくない業務やまだこれならやっていられるなという業務が混在していると思います。これらの自分の向き不向きややりたいやりたくない、という気持ちも汲んで転職していかないとせっかく時間をかけてやった転職が失敗…なんてことになりかねません。

そんな目も当てられない失敗をしないように、自分にとってやりたいことは何か、逆に絶対にやりたくないことは何か、を今の業務をベースに考えていく必要があります。

3転職する上でただ作業するだけの人は不利になるため

ちょっと考えてみてください。

あなたが面接担当者だとしてAさんとBさんの2人の中から片方を選ばないといけないという状況にあるとします。

Aさんは、仕事の全体像を把握した上で、一つ一つの業務をこなしていることがわかります。なんで、この仕事をしないといけないのかをわかっているためそのための工夫もしてくれています。

Bさんは、やっている仕事は1人目と全く同じですが、ただ上司に指示されたことをやっているだけだというのがわかります。言われたことをただ作業するだけなので、上司の指示が間違っているとその作業も全て無駄になってしまいます。

どちらを採用したいですか?笑

できることが同じなんだったら1人目をとりませんか?

このケースも考えてみてください。

またまた、あなたが面接担当者だとして今度は1人いい人がいれば雇いたいな、という状況にあるとします。で、応募のちょうど1人からきました。先程のBさんです。

この場合、雇いたいとなるでしょうか?

個人的に、意味を考えて仕事をできる人は一緒に働いていてもとてもできる印象があります。「この業務は、こんな全体像の中の一部で、ここがポイントだ!」というのを把握して働いている人は、例外なくよく仕事ができる人です。

これは逆にいうと、こいつ仕事の意味づけができてないな、なんとなくで仕事してるな、と思われると一気に採用される可能性が下がってしまうということでもあります。

いつもやっている業務の意味を一つ一つ考えていくというのも大変なのもわかっています笑

でも心配しないでください。転職では面接の時にそれが言えれば問題ないはずですから、なんでこの仕事をしているのかということをスラスラと言える状態にしておけばいいんです。

そのためも意味づけは重要になってきます。

業務の意味づけのやり方

さて、ここまでなぜ業務の意味づけが必要かを書いてきました。以降は実際に意味づけをやっていきましょう!

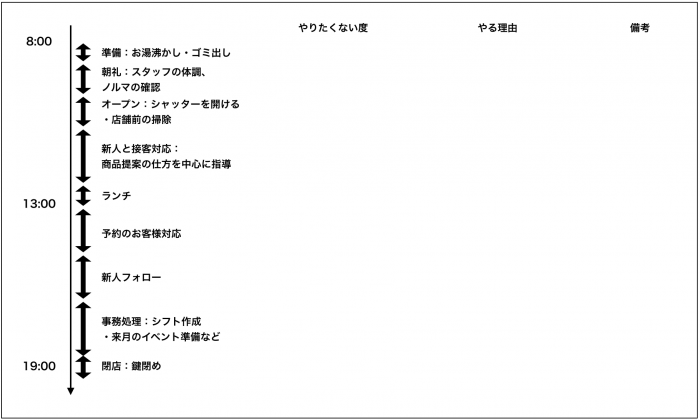

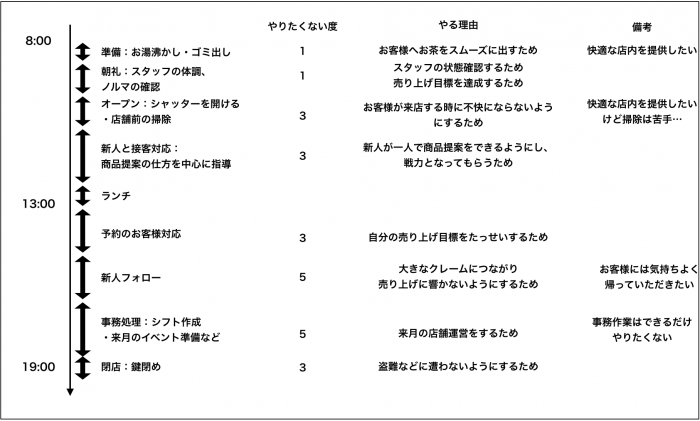

まずざっくりと作業の内容を説明すると、前回業務の棚卸しをした紙の右側に、以下を書き込んでいきます。

- 紙の上部に左から「やりたくない度」「業務をやる理由」「備考」の3つの見出しをつけていく

- やりたくない度の点数をつけていく(1〜5点くらい)

- それぞれの業務をなぜやっているのかを書いていく

- 業務の目的に自分の性格上賛同できているかなどを備考に書いていく

それぞれの手順を詳しくみていきましょう

1.紙の上部に左から「やりたくない度」「業務をやる理由(環境)」「業務をやる理由(感情)」「備考」の3つの見出しをつけていく

こんな感じに書き込んでいってください。

もし、紙の余白が足りなければ右側にテープか何かで新しい紙を貼ってゆったりと書けるようにしてください!

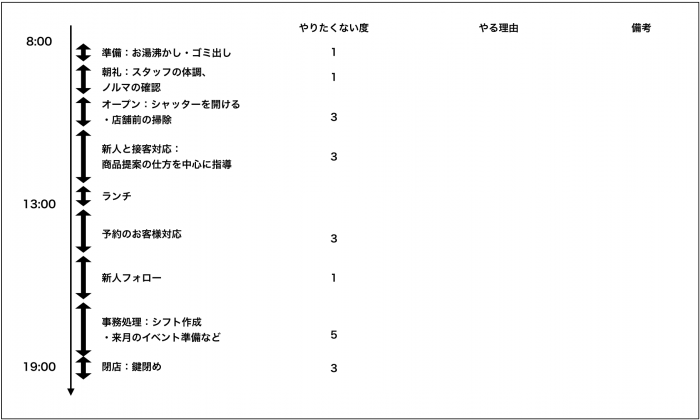

2.やりたくない度の点数をつけていく(1〜5点くらい)

実際に中身を書いていきます。

まずは、純粋に今の自分の感情を「やりたくない度」に書いていきます。

ここでは、なんでか?ということは深く考えず、純粋に自分がこの業務をやっている時の感情を点数にしていきます。

あまり細分化しても意味がないので、1〜5の5段階で点をつけていきます。

始めは下の基準でつけてみてください。

絶対にやりたくない、考えるだけで吐き気がする、というレベルの仕事を5点

できればやりたくない、叶うならやらずに済ませたい、というレベルを3点

別に苦じゃない、やれないこともない、というレベルを1点

一通り点数がついたら、点数に偏りがないかをみていきます。

この時満遍なく点数がついているのであればそのままでOKです。

しかし、例えば9割型が3点である場合、あまり点数づけに意味がなくなってしまうので3点の仕事の中でも比較してみて、どちらかというと4点、どちらかというと2点というように点をずらしてあげてください。

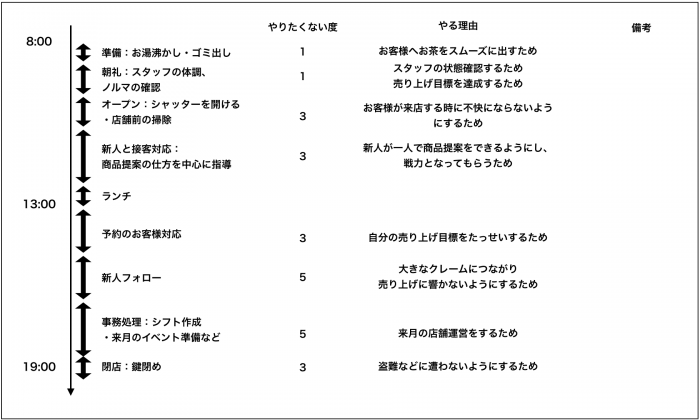

3.それぞれの業務をなぜやっているのかを環境・感情それぞれ書いていく

続いて、業務をやる意味を書いていきます。

書く際に「上司に言われているからやっているんだ!」という場合は、その上司の立場になって業務の意味を考えてみてください。上司がこんなことをするために、上司がしないといけない作業の一部を肩代わりしているんだ、と言えるとOKです。

これでも詰まる場合は、今自分がやっている方法が上司の目的達成のために最も効率がいいやり方ではない可能性があることをふまえて考えてみるといいかもしれません。そもそも上司も人なので、常に完璧な判断ができているわけではありません。そんな上司の指示であれば、やっていることと上司の目的との間に差があることは十分考えられますよね。今回やらないといけないことは、上司はなぜその業務を指示しているのか、に答えることなのです。

4.業務をやる理由に自分の性格上賛同できているか

ここまでくるとだいぶ自分の仕事がなんで必要なのかがわかってくるかと思います。そこで最後のダメ押しとして、業務をやる理由は自分の価値観と合っているかをできる範囲で書き込んでいきます。

新しいことに挑戦したいという価値観の人に、お客さんとの関係を維持することを目的とした業務を任せてもやる気が出なさそうというのはイメージつきますよね。

せっかく仕事を変えるなら自分の性格に合った仕事をやりたいというのは本音のはずです。そんな自分の価値観を見つけるためにも、今の自分の業務の目的に賛同できるかを考えてみることで、より自分に合った仕事探しができるようになるはずです。

ここまで書けたら業務の意味づけは完了です!!

お疲れ様でした!!

まとめ

業務の意味づけは3つの観点から必要となります。

- それぞれの業務の捉え方から「できる!」の発見のヒントにするため

- やりたいこと、やれること、やりたくないこと、に気付くため(転職後のアンマッチを避けるため)

- 転職する上でただ作業するだけの人はかなり不利になるため(面接で語るべきことの洗い出し)

どの観点も、より合った仕事探しには必要不可欠な準備になります。

ちょっと(かなり)面倒な作業ではありますが、これさえしっかりしてしまえば後がかなり楽になるので、しっかり書き出してみてくださいね!

ここまできたら、次はこれらから自分の「できる!」を言葉にしてみる段階に移ります。

ただこれは一人でやるにはなり難しいことなので、いよいよエージェントの力を借りることとしましょう。

やり方はまた詳しく書きますので暫しお待ちください!